Innovative Finanzierungsmöglichkeiten für Start-ups: Crowdfunding vs. Venture Capital

Die Suche nach originellen Finanzierungskonzepten ist in der dynamischen Welt der Start-ups ein essenzieller Bestandteil des unternehmerischen Erfolgs. Im Spannungsfeld zwischen konventionellen Methoden und visionären Ansätzen eröffnet sich ein facettenreiches Spektrum, das neben der traditionellen Bankfinanzierung auch alternative Möglichkeiten wie Crowdfunding und Venture Capital umfasst. Dabei sind kritische Überlegungen zu Chancen, Risiken und langfristigen Effekten unabdingbar – die Betrachtung der einzelnen Ansätze erfordert ein feines Gespür für wirtschaftliche Trends und strukturelle Innovationskraft. Verschiedenste Geschäftsmodelle, agile Unternehmensstrategien und eine wachsende Zahl internationaler Investoren tragen dazu bei, dass moderne Finanzierungskonzepte stets im Fokus stehen. Die Notwendigkeit, finanzielle Spielräume optimal auszuschöpfen und gleichzeitig unabhängige Entwicklungsperspektiven zu erhalten, prägt den Diskurs. Mehrdimensionale Überlegungen, die sowohl monetäre als auch strategische Gesichtspunkte einbeziehen, eröffnen dabei Perspektiven, die weit über rein konventionelle Finanzierungsstrukturen hinausgehen. Insbesondere für junge Unternehmen, die sich am Beginn ihrer unternehmerischen Reise befinden, ist die Wahl der richtigen Finanzierungsform ein zentraler Erfolgsfaktor. Sie kann nicht nur die Richtung der Geschäftsentwicklung bestimmen, sondern auch die Art und Weise, wie externe Partnerschaften gestaltet werden.

Crowdfunding – Potential und Modelle

Grundzüge und Plattformkonzepte

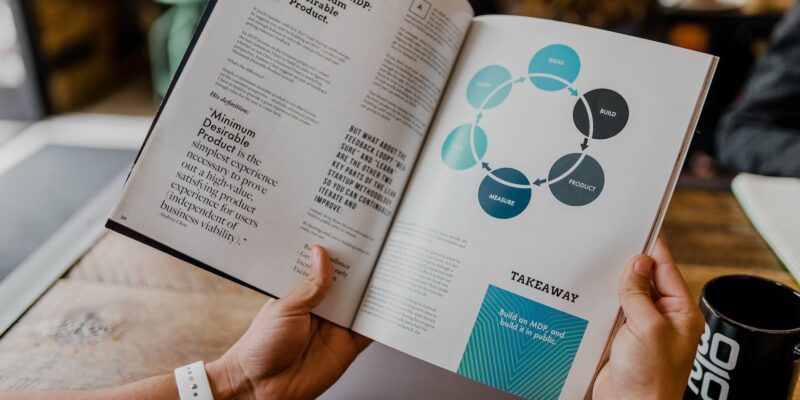

Crowdfunding als Finanzierungsstrategie zeichnet sich durch eine dezentrale Kapitalbeschaffung aus, bei der eine Vielzahl interessierter Unterstützer in der Regel kleinere Beträge bereitstellt. Durch die Nutzung digitaler Plattformen wird es möglich, Projekte in den Vordergrund zu rücken und so einer breiten Öffentlichkeit innovative Geschäftsideen zu präsentieren. Diese Methode offenbart eine besondere Symbiose aus Marketing, Community-Building und Kapitalakquise – ein Konzept, das mitunter dazu führt, dass nicht nur finanzielle Ressourcen, sondern auch wertvolles Feedback eingeholt werden. Innerhalb dieses Konzepts zeigen sich exemplarisch verschiedene Crowdfunding Modelle als verlässliche Instrumente, die einem Start-up jeweils individuelle Vorzüge bieten. Der Vorteil liegt in der transparenten Vermittlung von Visionen an potenzielle Geldgeber, während das Risiko durch eine breit gestreute Finanzierungsbasis mindergestellt wird. Die Mechanismen der Beteiligung erlauben so, die eigene Idee nicht nur finanziell, sondern auch emotional in der Öffentlichkeit zu verankern – ein Aspekt, der oftmals zu einer tiefgreifenden Identifikation mit dem Projekt beiträgt. Darüber hinaus hat Crowdfunding in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen, da immer mehr Menschen bereit sind, kreative Ideen und innovative Projekte zu unterstützen. Diese Entwicklung zeigt, wie stark die Digitalisierung traditionelle Finanzierungsmethoden verändert hat und wie wichtig es ist, gezielt auf diese neuen Möglichkeiten einzugehen. Erfolgreiche Kampagnen wie die Finanzierung von technologischen Gadgets oder sozialen Projekten verdeutlichen, welches Potenzial in dieser Methode steckt.

Venture Capital – Dynamik und kritische Überlegungen

Die alternative Finanzierung über Venture Capital bietet eine strategisch orientierte Lösung, welche sich vornehmlich an Start-ups richtet, die ein hohes Wachstumspotenzial, Innovationskraft und Skalierbarkeit aufweisen. Kapitalgeber im Bereich Venture Capital erwarten neben einer profunden Geschäftsentwicklung auch eine ausgefeilte Planung zukünftiger Expansionsschritte. Dieser Kapitalzufluss ist oftmals verbunden mit einer aktiven Mitgestaltung strategischer Entscheidungen – was den Auswahlprozess und die spätere Zusammenarbeit intensiviert. Die Dynamik dieses Finanzierungsmodells basiert auf einer symbiotischen Beziehung, in der neben finanziellen Ressourcen vor allem Expertise, Netzwerkstrukturen und eine umfassende Marktanalyse eine zentrale Rolle spielen. Dabei wird der Einmarsch unbekannter Kapitalgeber regelmäßig zu einem Katalysator für strukturelle und innovative Wandlungsprozesse, sodass selbst etablierte Geschäftsmodelle neu bewertet und angepasst werden. Allerdings bringt Venture Capital auch Herausforderungen mit sich: Die Anforderungen der Investoren an die Kontrolle und Mitbestimmung sind hoch, was unter Umständen die unternehmerische Autonomie einschränken kann. Gleichzeitig ergibt sich jedoch die Möglichkeit, durch den Zugang zu bedeutenden Netzwerken und Know-how das eigene Geschäft schneller national und international auszubauen.

Inmitten dieser Überlegungen können auch alternative Geschäftsprozesse als ergänzende Bausteine identifiziert werden, die den Gesamtprozess begleiten und unterstützen. So kann Fulfillment für Start-ups als eine strategische Komponente interpretiert werden, die interdisziplinäre Effizienz mit der Optimierung operativer Abläufe verknüpft. An dieser Stelle entsteht ein Spannungsfeld, in dem das unternehmerische Potenzial gezielt durch externe finanzielle Impulse verstärkt wird – ein Ansatz, der sich auch darin widerspiegelt, dass erfolgreiche Fallbeispiele zeigen, wie das gezielte Einbinden alternativer Finanzierungsmethoden zu beeindruckenden Wachstumssprüngen führen kann. Beispiele aus der Praxis unterstreichen dies, sodass der Verweis auf gewinner.de als eindrucksvolles Zeugnis innovativer Denkstrategien erscheinen mag.

Die Aneinanderreihung dieser methodischen Bausteine eröffnet ein detailreiches Bild moderner Kapitalstrategien und verdeutlicht, inwiefern sowohl externe Expertenmeinungen als auch interne Optimierungsprozesse die Attraktivität des Venture Capital Modells unterstreichen. Hinzu kommt, dass Start-ups, die Venture Capital nutzen, oft als besonders innovativ und attraktiv wahrgenommen werden, was ihre Position am Markt stärken kann.

Die Entscheidung zwischen Crowdfunding und Venture Capital offenbart vielfach das komplexe Wechselspiel von Unabhängigkeit, strategischer Unterstützung und der damit einhergehenden Einmischung in operative Geschäftsprozesse. Dabei bedarf es einer sorgfältigen Abwägung der langfristigen Konsequenzen und der damit verbundenen Kontrollmechanismen. Während Crowdfunding insbesondere dann als geeigneter Pfad erscheint, wenn die Idee stark von einer emotionalen Bindung und dem direkten Feedback der Community lebt, bietet Venture Capital eine Möglichkeit, über einen intensiven Kooperationsprozess zusätzliches Know-how und etablierte Netzwerkstrukturen einzubringen. Die Abwägung dieser Unterschiede erfordert ein hohes Maß an analytischem Scharfsinn und die Bereitschaft, unkonventionelle Wege zu erkunden. Gleichzeitig bedarf es des Verständnisses, dass die Integration externer Impulse auch in Form von strategischen Restrukturierungen enden kann – was wiederum eine offene Unternehmenskultur und eine hohe Flexibilität voraussetzt. Das Spannungsfeld zwischen individueller Freiheit in der Projektentwicklung und der gezielten Förderung durch erfahrene Kapitalgeber bildet somit den Kern aktueller Finanzierungsdiskurse, die einer breiteren Betrachtung bedürfen. Vor allem die langfristigen Auswirkungen auf Unternehmensstruktur, Wachstum und Marktreputation sollten stets Teil der Überlegungen sein, um nachhaltigen Erfolg zu gewährleisten.